比表面及孔径分析(BET)是一种广泛应用于多孔材料表征的技术,其名称来源于Brunauer、Emmett和Teller三位科学家提出的BET理论。该技术利用固体材料的吸附特性,通过气体分子(如氮气、二氧化碳等)作为“量具”来度量材料的表面积和孔结构。BET分析可以提供材料的比表面积、总孔容、孔径分布以及吸脱附曲线等关键数据,对于理解材料的性能优化材料设计以及开发新材料具有重要意义。

1、对于氮气吸附,样品要求如下(若提供的样品量不足则保证不了结果的准确性):

<1>比表面积有大概预期的前提下,可用公式:比表面积(m2/g)*样品量(g)=15-20m2来大致确定所需样品量,测试老师会根据实际情况来确定测试样品量。

针对比表面积大于400m2/g的样品,为了减少称量误差,建议样品量不要少于50mg。预约时请写清楚比表面积范围,如果由于样品量少导致结果不准确,我们一般不安排复测。

<2>在不知道比表面积情况下,一般测试全孔和微孔模式质量要100mg以上(前提是样品中有微孔),测试介孔模式需要250mg以上。

2、一般都是粉末样品,如是颗粒状请尽量物理粉碎得比较小,一般要求在3mm以下 。为方便取样,请不要用自封袋装样。

International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 2023A30(7):1407-1416

测试需求:

研究BaTi03粉体的比表面积和孔径分布

测试解读:

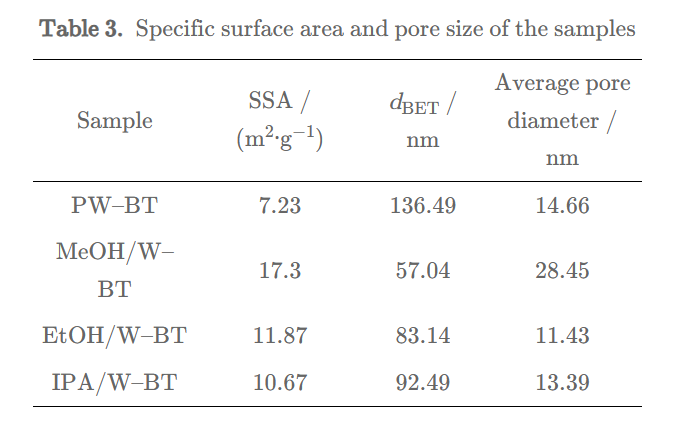

采用N2吸附和解吸实验。PW-BT、MeOH/W-BT、EtOH/W-BT和IPA/W-BT样品的比表面积分别为7.23、17.30、11.87和10.67 m2.g-1。如图(a)所示,BaTi03粉体的bruauer-emmett-teller (BET)等温线在整个压力范围内呈现出典型的H3级闭滞回线,并向下突出,表明其具有多孔结构[46-48]。图(b)显示了PW-BT、EtOH/WBT和IPA/W-BT样品的孔径分布,是典型的微孔和介孔结构分布。

Q:BET(N2)可以测试的孔径范围

A:一般情况下,介孔测试范围小于1μm(通常数据给到200nm,即2-200nm),大于100nm建议使用压汞仪测试;微孔理论上可以测到0.5nm(即0.5-2nm),一般小于1nm也有可能测不出来;

Q:为什么得到的BET值为负?

A:正常情况下样品对吸附质有吸附的话比表面积值应该为正,出现负值的可能有三种原因:

(1)样品自身的原因,可以看等温吸脱附曲线,如果没有吸附的话吸附值应该在0附近,再加上仪器误差的现象,也可能跑到负值出现吸附点,所以该类样品的吸附几乎可以忽略。

(2)测试所加样品量过少,造成总的吸附值很低,则容易产生这个现象。

(3)脱气温度和时间不合理,脱气温度过高,造成孔结构的变化或坍塌,脱附温度太低或者脱气时间短,造成脱气不完全,也会产生这个问题。

Q:为什么等温吸脱附曲是不闭合的?

A:等温吸脱附曲线不闭合,这种情况比较常见,产生这种现象的原因也比较多,可能原因如下:

(1)材料表面存在特殊的基团和化学性能,导致吸附的气体分子无法完全脱离,即材料对吸附质有较强作用,导致吸脱附会存在一定的不闭合程度;

(2)材料自身的比表面较小,一般吸脱附闭合程度会较差;

(3)称样量问题,称样量太少,容易造成测量不准,也会出现此类情况;

(4)样品前处理问题,温度太高,测试的孔结构坍塌,气体脱附不出来会造成曲线不闭合;

(5)如果研究碳材料的话需要注意,碳材料的孔大多为柔性孔或者墨水瓶孔,气体吸附之后孔口直径收缩,导致吸附上的气体不易脱附,很容易导致吸脱附曲线不闭合。

Q:为什BET方程参数里面的C值为负?

A:C值具有一定的物理含义,它代表了样品的吸附热,正常情况下应该为正值。当遇到C值为负的情况时,我们首先要看C值负有多大,如果是很大的负值,可去除高压区数据再重新拟合一下,或者把压力选点范围降低即可。如果是较小的负值,通常微孔样品容易出现这个问题,对于微孔材料,因为吸附物质的分子是在非常狭窄的微孔,所以它与BET方法的假设会严重偏离,如果使用BET模型计算就会得到一个明显小于样品的正常的比表面积。因此对于微孔的样品一般推荐用Langmuir方法来计算比表面积。

Q:为什么等孔径分布图为什么不是从0开始?

A:1. 一般孔径分布图是从开始有孔的地方出现数据,低压处无孔则不会出现数据。

2. 与使用的吸附质有关,孔径分布数据理论上最小只能从吸附质的直径开始。

Q:BET结果与SEM或TEM结果不符合,原因是什么?

A:常见情况为SEM或TEM图片中能看到孔,但是BET结果中显示无孔或孔很少,或者BET测到的孔和电镜中看到的不一致。这主要是因为BET测试的是样品整体的孔情况,电镜看到的是局部的情况,所以会有不一致的情况,而且倍数太高的话,SEM的标尺是可能有一定误差的,所以两者可比性并不太大。

Q:如何确定样品的脱气时间?

A:脱气时间越长,样品预处理效果越好。脱气时间的选择与样品孔道的复杂程度有关。一般来说,孔道越复杂,微孔含量越高,脱气时间越长;选择的脱气温度越低,样品所需要的脱气时间也就越长。IUPAC 推荐脱气时间不少于 6 小时,而那些需要低温脱气的样品则需要更长的脱气时间。

Q:如何选择样品的脱气温度?

A:系统温度越高,分子扩散运动越快,因此脱气效果越好。选择脱气温度的首要原则是不破坏样品结构。如果脱气温度设置过高,会导致样品结构的不可逆变化,例如烧结会降低样品的比表面积,分解会提高样品的比表面积。但是如果为了保险,脱气温度设置过低,就可能使样品表面处理不完全, 导致分析结果偏小。脱气温度的选择不能高于固体的熔点或玻璃的相变点, 建议不要超过熔点温度的一半。当然,如果条件许可,使用热分析仪能够最精确地得到适合的脱气温度。一般而言,脱气温度应当是热重曲线上平台段的温度。